钢铁行业减产,这事儿乍一听好像挺简单,不就是少生产点钢吗?可真要细琢磨,这里面的水可深得很。不光牵扯到企业的生存,还关系到就业、地方经济发展,甚至碳达峰这样的国家目标。2025年配资股网,山东省认减435万吨钢铁产量,一纸数字背后,藏着一场地方政府和企业的利益博弈。

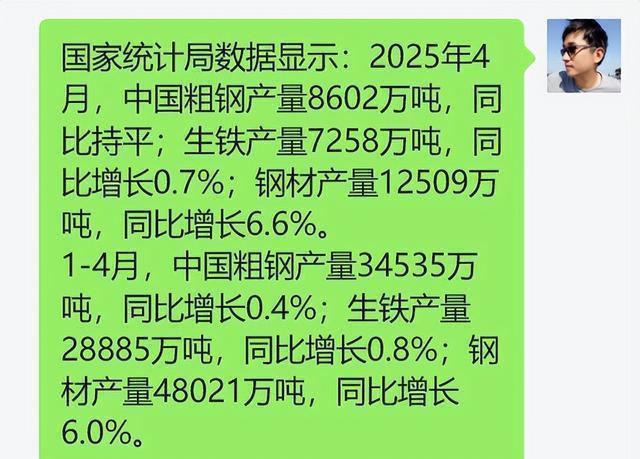

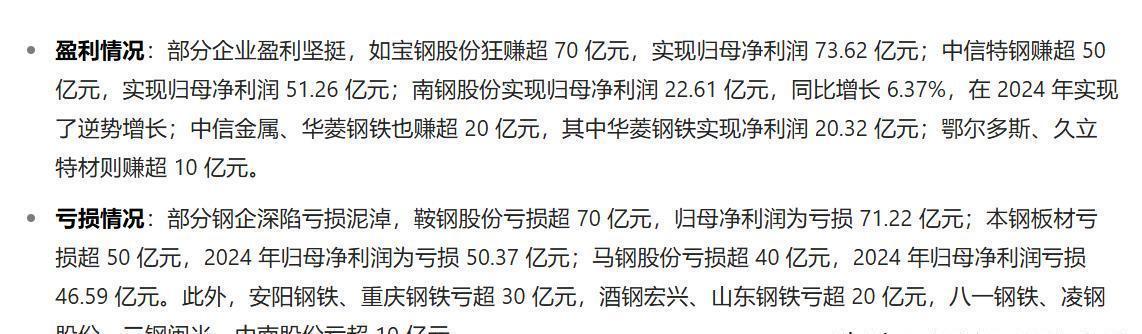

先说行业背景。2024年,中国钢铁行业日子不好过,粗钢表观消费量跌到了9亿吨,比前一年少了3000万吨。但是钢厂的产能却高达10亿吨,供需严重失衡。市场吃不了那么多钢,厂子却还在拼命造,这种“生产过剩”的局面让人头疼。再加上房地产投资持续下滑,基建增速放缓,钢铁需求萎缩得厉害。一句话,钢多了,能买的人却少了。

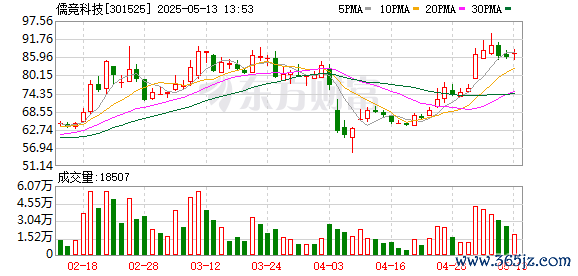

可是,到了2025年,这画风突然大变。3月份开始,钢厂的日子竟然好过了,特别是那些长流程钢厂,螺纹钢的利润看得人直呼“真香”。这其中一个关键原因就是原材料价格大跌。焦炭在2024年经历了13轮价格下滑后,2025年又继续“滑坡之旅”,铁矿石也因为国际油价下跌,价格很难回到800元每吨以上。这么一来,钢厂的成本降了,利润就上来了。

不过,这股“甜蜜”的劲头能持续多久?没人敢打包票。毕竟,需求的问题没解决,指望靠减产拉高价格,这条路能走多远,还得看政策和市场的双重博弈。

说到政策,中国钢铁工业协会提出了“三定三不要”原则,翻译过来就是:按效益、销量、现货库存来决定产量,不要盲目扩产、不要无序竞争、不要超量生产。同时建议行政手段强制限产,这听着有点高大上,但执行起来却复杂得很。

比如,山东省认减435万吨产量,表面上看是为了响应国家的碳达峰目标,可实际上还有很多隐形影响。减产意味着钢厂的生产量减少了,这对就业、地方财政收入都会带来压力。但反过来,市场供应少了,钢价可能上涨,企业利润反而可能更高。这种“减产增收”的局面,谁会主动站出来削减自己的产量?

更糟糕的是,地方政府的利益也绑在了钢铁行业上。钢厂不仅是税收大户,还解决了大量就业问题。让地方政府关停钢厂,或者大幅缩减产量,这无异于割自己的肉。即便国家有财政补贴,真让地方政府痛快执行,难度也不小。

从国家层面看,减产是为了环保,尤其是碳达峰目标。2024年,全国已经减了2000万吨钢的产量,2025年还得继续。不过,这里的难点在于,减产不能直接影响经济稳定和就业问题。两头都要顾着,这就是减产政策操作起来的难点。

从行业层面看,减产有它的必要性。2025年钢厂利润高,主要是因为原材料降价,而不是市场需求回暖。所以,减产不会让行业整体亏损,还可能因为钢价上涨,让企业赚得更多。更重要的是,钢铁行业不能再靠拼规模过日子了,得向高效益转型,靠技术创新、绿色生产和国际合作找到新的增长点。

至于山东认减435万吨,这背后可是个学问。山东是钢铁生产大省,同时也是环保压力大省。减产有利于淘汰落后产能,推动行业升级,但短期内可能会对就业和地方经济造成冲击。地方政府和企业的博弈,决定了这435万吨的目标能不能顺利完成。

目前,山东的减产计划已经进入实施阶段,省内多家钢厂已经收到具体指标。不过,这些钢厂并没有大幅减少生产,而是选择通过调整工艺、优化产品结构的方式应对减产压力。与此同时,当地政府也在研究如何通过政策补贴,缓解企业和就业受减产影响的矛盾。

而在行业层面,钢铁工业协会也在呼吁全国范围的行业联动,避免出现“减产一部分,另一部分拼命增”的乱象。一些专家表示,未来减产政策可能会更加精细化,针对高污染企业采取更严格的措施,而对技术先进的企业则给予更多支持。

减产这事,说起来是环保和产业升级的需要,可真做起来却牵一发而动全身。企业看重的是利润,地方政府考虑的是就业和税收,国家则盯着碳达峰的大目标。要让三方都满意,难度可想而知。

山东认减435万吨产量,就是在这三方利益之间找平衡。从短期看,这对地方经济和就业可能是个考验;但从长期看,淘汰落后产能、推动行业转型升级,是大势所趋。问题是,这种转型怎么能既不伤筋动骨,又能达到效果?这才是减产政策需要解决的核心问题。

接下来,咱们看看网友们对这事怎么说。

这件事在网上引起了不小的热议,有人支持,有人质疑,观点分成了几派。

网友“铁锤小李”说:“减产是好事,环保和产业升级都得做,不然咱们子孙后代怎么办?”但也有人反驳,说:“企业不赚钱,员工失业,谁来管这些?”

网友“山东老王”感叹:“我们这边钢厂不少,真减了产,那些工人咋办?就业问题谁来解决?”

还有人调侃:“钢厂减产,钢价上涨,最后还不是我们普通消费者买单?”

网友“环保达人”则认为:“早该减了,钢铁行业污染那么大,减产是为了大家好,短痛总比长痛好。”

看完这些评论,不禁让人思考:减产到底是为了环保,还是为了行业利润?这事儿恐怕不是一句话能说清的。

说是减产,可这场博弈里,谁都不愿意自己吃亏。企业怕少赚,地方政府怕经济受影响,国家怕减排目标完不成。减产光靠政策推进行得通吗?地方政府和企业的利益能调和好吗?这些问题,可能才是钢铁行业真正的“硬核考验”。

减产这事,看起来是环保的需要,可背后却牵扯到就业、税收和市场利益。山东认减435万吨,究竟是为了响应国家政策,还是另有算盘?企业真能靠减产增收,还是只是短期效益?地方政府的积极性又从哪来?

各位怎么看?减产到底是环保的胜利配资股网,还是利润的“假象”?欢迎评论区畅所欲言,咱们一块聊聊!

金领速配提示:文章来自网络,不代表本站观点。